文/徐欣悅 圖/楊英浩 李申

(內蒙古師范大學新媒體創(chuàng)新創(chuàng)意中心)

時間過得好快,四個周的時間更是在彈指一揮間就倏忽遠逝了。從3月29日開始,每周四下午都是一個星期中最別致的一天。在美好的春日里,周四下午,有這樣一群同學與剪紙大師有個約定,與非遺文化有個約定,與文化記憶傳承有個約定。

最精彩的課堂

對于文學院胡蜀皖同學來說,自己真沒有想到學校會開設這樣形式特殊又別具意義的一堂課。當她看到剪紙這一“非遺”課程開課時,她懷著無比期待的心情報了名。幸運的是,熱愛非遺文化的她得到了這次珍貴的上課機會。課堂上,她認真聆聽國家級非遺傳承人段建珺老師的每一段講解,跟著段老師的語言靈活飛舞著手中的剪刀,四節(jié)課下來,她收獲頗豐:“ 雖說文藝,文學與藝術,但因為專業(yè)關系,平時接觸到的大多都是傳統文學作品,漸漸在認識上變的狹隘,已經想不起來中國傳統文化中還有像剪紙這類藝術的存在,甚至它們出現在生活中,也未曾注意過。這四節(jié)課讓我認識到:萬萬不可做井底之蛙,世界之大,中華文化博大精深,值得我們去探索的還有很多很多。認為自己什么都懂的人才最無知,我才認識到,我就是這種最無知的人,所幸及時認識到,還有時間去努力。”

這堂別開生面的剪紙課實現了全校范圍內的普及。所有的選課學生均來自不同的學院不同的專業(yè)。在這堂課上,你可以看見平時做化學實驗觸摸各種容器的手指在拿著剪刀飛剪文化,你可以看到碼農一改沉悶本色滿心歡喜地用剪刀探索非遺文化的脈絡;你可以看到知書達理的娟娟淑女執(zhí)剪剪彩,像古書中走出的靜女般美好……

“用簡約的形式表達剪紙文化。越簡單的手法,就需要工匠的精神。短短幾節(jié)課收獲頗深,讓我切身的感受了傳統的文化――剪紙。從段老師身上,我更是學到了一種精神。”地理科學學院的靳威艷這樣說。

歷史文化學院的劉思怡告訴記者,“感覺真的與非遺零距離,其實它并沒有那么難以靠近,段老師很親切,印象最深的是他對民間民俗的熱愛與追求,這為我們這些初學者指明了方向,讓我們知道剪紙文化,重在內涵,不在技巧,掌握它的關鍵是要去了解、挖掘民俗文化,并將其轉化成一種元素,一個符號,而剪紙正是它的表現形式,是文化的出口。”

一堂動靜相結合的課,給了我們無數的靈感與啟發(fā)。

最深刻的體驗

一幅剪紙作品的誕生,從構思階段開始就融入了深刻的思想。你需要用藝術的形式創(chuàng)作,用連貫的剪刀裁剪,用靈活的思想打磨,最后才能展現出飽含深意與美的作品來。

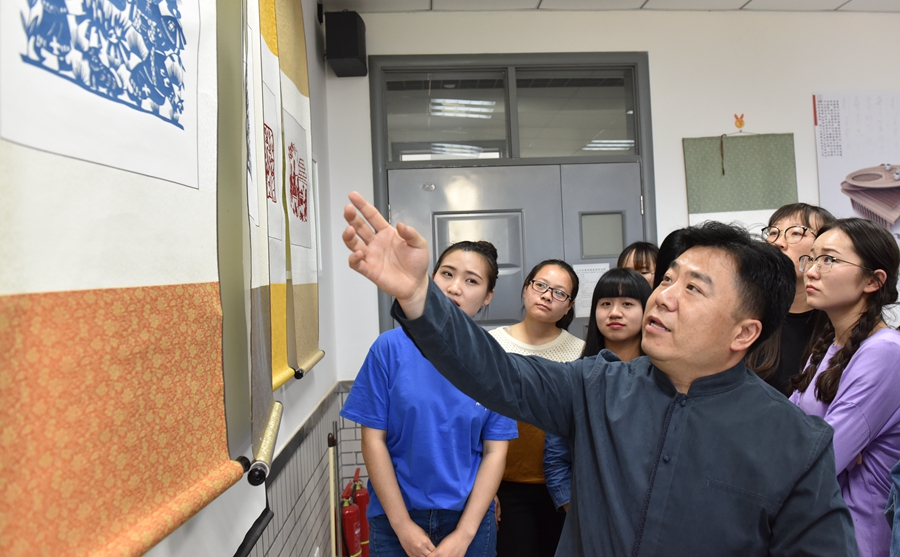

段老師坐在教室前面,面前一張大大的桌子上擺滿了剪刀、紅紙和他的作品。他右手拿著剪刀,左手拿著紅紙,一邊向同學們講解,一邊飛速地一氣呵成作品。“同學們,剪紙之前你要構思,你想剪什么樣的東西出來,你該怎么剪,隨心所欲,剪你所想,千萬不要畫。剪的過程中要運氣,不能停頓,剪下去,一直剪下去,一氣呵成才能最暢快地表達你心中所想。”

同學們圍在段老師四周,摩肩接踵也絲毫沒有影響他們對剪紙、對非遺文化的熱愛。

“剪紙所代表的不僅僅是一種技藝,最寶貴的是剪紙背后所蘊藏的深厚文化。它其實蘊藏著一個國家、一個民族、一個地區(qū)的歷史與精神文明,是一個國家和地區(qū)的文化見證。同學們,你們仔細地了解一幅剪紙作品就能了解到這個地方文化的所在。”

最難忘的感悟

剪紙藝術是一門起源于漢代,甚至更早的藝術形式,它是以紙張、金屬薄片、動物皮革為載體,以剪刀為創(chuàng)作工具,通過抽象概括與著重突出事物明顯特點的、具有獨特表現方式的古老藝術。和林格爾剪紙是形成于內蒙古和林格爾地區(qū)的一種特色剪紙民俗文化,是該地區(qū)歷史上鮮卑族、蒙古族等少數民族文化與晉地漢文化相互交融、共同發(fā)展的結果。相比較晉、陜等地的剪紙藝術,和林格爾剪紙在風格上更加粗獷,題材內容上具有特點鮮明的少數民族民風民俗,其中傳統剪紙圖樣《蒙人進城》、《胡人牽駱駝》等直接體現了少數民族的人情風貌,這在其他地區(qū)剪紙中十分罕見,由此證明了和林格爾剪紙藝術表達對象的獨特化,也表明了和林格爾剪紙藝術的歷史文化價值。保護與傳承和林格爾剪紙這個巨大的歷史文化寶藏將是正確的選擇,不容置疑。

段建珺老師是和林格爾剪紙的國家級傳承人。在內蒙古師范大學教務處和內蒙古師范大學文化產業(yè)發(fā)展研究中心的共同努力下,這位大師帶著民族文化的精品走進了我們的課堂。

剪紙文化是中國傳統非遺文化的代表之一,在當下極力搶救非遺文化的現狀下,非遺走入高校課堂顯得尤為重要。高校是知識與文化發(fā)匯合地,這里有最開放的風氣與濃厚的自由學術氛圍,在這里傳承非遺文化能得到最有力的幫助。

非遺文化的傳承與發(fā)展從來都不是停留在口頭上的,我們說要保護那就從現在做起從自己做起從身邊做起。“這幾節(jié)剪紙課讓我對剪紙有了不一樣的看法,剪紙出于民間,源于勞動,是一種淳樸的民間藝術,流暢的線條,一氣呵成,不需要精美的雕琢,顯示抽象并且富有含義的圖形表現出不一樣的風采。”法政學院的陳柔同學說。

內蒙古師范大學文化產業(yè)發(fā)展研究中心負責人告訴記者,很高興第一次“非遺”選修課得到了如此圓滿的結局,接下來學校還將繼續(xù)開展一系列的非遺通識課程,我們將有更多的機會真正接觸到非遺文化,讓文化傳承不再僅僅停留在紙面上,我們能真正用手傳承用心感受。

“把非遺引進課堂,對我來說很有意義,它讓我從平時的節(jié)奏慢下來一點,用那一下午的時間去放松,去真正的用心剪出自己的心靈。我們傳統文化有那么多精華的東西,那些就在我們身邊,只要我們去了解它,厚重的文化就能世代傳承下去。最后希望,我們非物質文化遺產中蘊含的所有民族文化瑰寶都能一直璀璨,世代傳承。”來自經濟學院的麻芳雪這樣說。

除了對剪紙有所感悟以外,外國語學院的郝靜選對剪紙課的課堂形式也有較深的感慨:“這次課程,也讓我改變了對死板課堂教學形式的看法。以往的課程都是老師講學生被動聽,老師問學生答,反之,不講就不學不問就不答,老師與學生的距離被高高的講臺徹底拉寬拉遠。師生之間如此僵硬的關系教學又怎能相長呢?可是,這次剪紙課程,段老師都會走到學生中去,一一為我們耐心指點作品,但更多的是對學生的鼓舞贊揚。”

內蒙古師范大學文化產業(yè)發(fā)展研究中心非遺傳習社社長張萌和內蒙古師范大學剪紙社社長劉海霞也都參與到了這四次生動的剪紙課堂中來。四周的學習與感悟讓她們更加堅定了傳習非遺文化的信心。

四節(jié)課在同學們的掌聲與感謝聲中結束了,在結業(yè)儀式上,段老師對同學們的教學作品進行了評選,對獲得一、二、三等獎和優(yōu)秀獎的同學給予了表彰。特別讓同學暖心的是,內蒙古師范大學教務處和內蒙古師范大學文化產業(yè)發(fā)展研究中心很貼心地為每個學子都準備了一份“結業(yè)禮物”--結業(yè)證,小小的卡片上有段老師的肖像和親筆簽名,我們的剪紙課就這樣在同學們的戀戀不舍中走向了尾聲。

不少人認為,時代變遷和技術更替擠壓著手工藝人生存和發(fā)展的空間,然而實際上,非遺文化并沒有被時代變遷所擊倒,相反,非遺文化也在積極與時代相適應,憑借其本身源源不斷地生命力在當今時代締造著一個又一個屬于它們自己的神話。落后與腐朽不再是傳統非遺文化的標簽,越來越多的年輕人通過網絡,通過媒體見證了非遺文化的重新繁榮,越來越多發(fā)傳統非遺文化元素融入了現代生活中,非遺文化在年輕人的腦海中大放異彩。

非物質文化遺產是中華傳統文化的瑰寶,是藝術殿堂的基石。很多時候我們去傳承與保護一門手藝,更多地是在保護一種文化。大學生作為有知識有能力的青年群體,在非遺傳承方面扮演著獨特又重要的角色。我們學習與傳承非遺文化,就是為了體驗文化,就是為了讓傳統文化在新時代綻放新光彩,就如段建珺老師常說的那樣,剪紙是一門寫意的藝術,我們需要從藝術中體會文化傳承文化,只有動手才能真切地體會到民俗文化的內涵與深意。

學習和傳承非遺文化是有著不可估量的偉大作用的。在生生不息的中華文化長河里,我們年輕人應當是時代弄潮兒。我們必須真正用自己的雙手把文化傳承下去。